【インサート図】効率的に作図する方法とは?

インサート図は、設備業において避けては通れない図面のひとつですが、「非効率」と感じている方も多いのではないでしょうか?

この記事では、**インサート図とは何か?**から始まり、よくある問題点と効率化のための作図手順について、実体験と共に解説します。

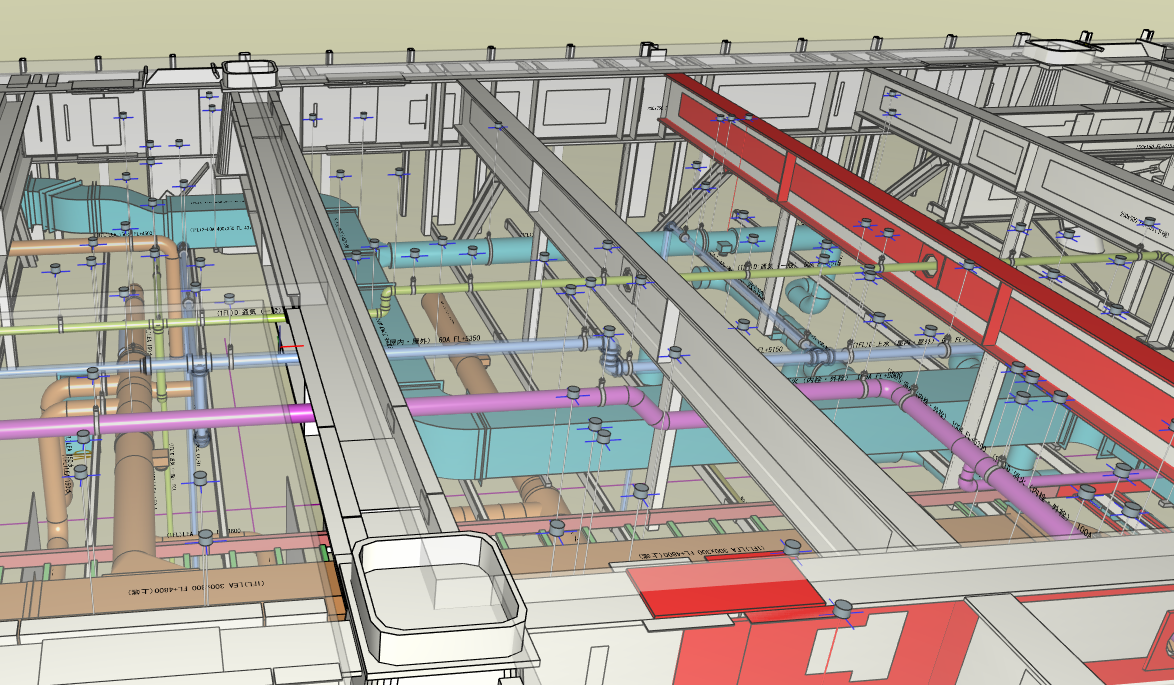

インサート図とは?

建築躯体(梁・スラブなど)にあらかじめ開ける穴や埋め込む部材(インサートやアンカーボルトなど)の位置を指示する図面のことです。

インサートに全ネジボルトを吊り下げて、配管やダクトを支持するため、非常に重要な役割を持っています。

よくあるインサート図の問題点

インサート図は「配管やダクトの吊り位置」を示す図面ですが、実際に施工してみると…

- 吊りボルトの真下に他設備が通っていて干渉する

- 意図した位置に配管が吊れない

といった「あるあるトラブル」が頻発します。

そのため、自分の設備だけでなく、他の系統や構造物も考慮しながら配置する必要があります。

情報収集して見えてきた現場の本音

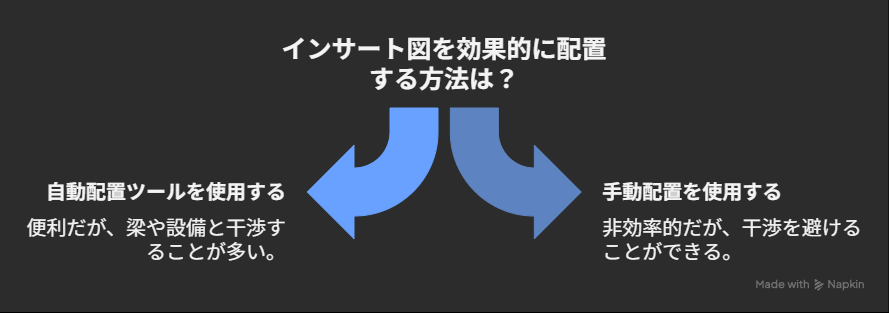

いろんな人に「インサート図ってどう描いてる?」と聞いてみたところ、こんな声が多く聞かれました。

- 「自動配置は便利だけど、梁や他設備と干渉して結局使えない」

- 「だから1個ずつ納まりを確認しながら配置してる」

- 「正直、非効率だけどそれしかないんだよね…」

たしかに、自動化は魅力的ですが「ちゃんと納まらないなら意味がない」という話、納得です。

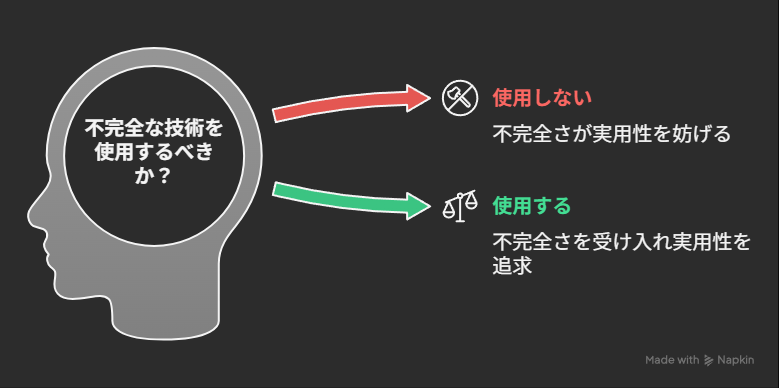

この状況、どこかで聞いた話…?

AI音声認識や生成ツールを使ったときと似ています。

- 「AIで議事録作成できるらしいよ!」

- 「でも誤字が多いし、完璧じゃなし使えないでしょ?」

──そう、完璧じゃない=使えないという考え方。

インサート図の自動配置も、どこか似たような扱いをされている気がします。

実際に試してみた効率的な作図方法

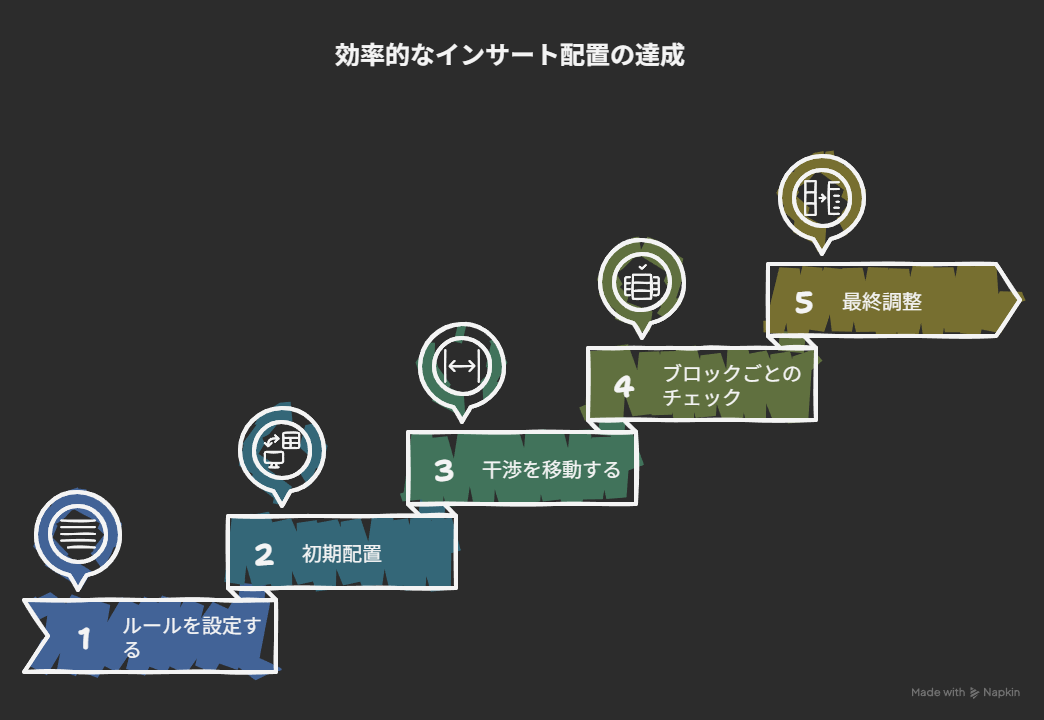

実際にいろいろ試してみた中で、最も効率が良かった手順を紹介します。

ポイントは、「完璧に配置する前に、とりあえず全体を埋める」という発想です。

① インサートのルールを設定する

- ピッチ、取り付けルールを事前にしっかり設定

- 自動配置で、全系統にインサート+吊り金物を配置

(この段階では、梁や他設備にガンガン干渉してOK)

② 梁に干渉しているインサートを移動

- 各ブロックごとに梁との干渉をチェックして移動

- ピッチの整合はまだ気にしない

③ 干渉チェックは1ブロックずつ

図面全体でやると気が遠くなるので…

- 作業範囲を限定してチェック

- 例:1フロアを4つに区切って、1ブロックずつ確認

④ 干渉が解消されたら、個別調整へ

- 配管系統ごとに足りないインサートを追加配置

- 必要な場所だけピッチや位置を整える

この方法のメリット

この手順なら、作業時間を50%以上削減できると感じています。

「1個ずつ丁寧に配置しながらやる」よりも、先に全体をざっくり埋めてから整理する方が圧倒的に効率的です。

まとめ

インサート図の作図で大切なのは、

- 最初から完璧を目指さない

- 自動配置と手動調整をハイブリッドで使う

- 全体を俯瞰して、効率的に修正していく

という考え方です。

もし、毎回「1本ずつ確認して配置してるけど時間かかる…」と悩んでいる方がいたら、

この方法、ぜひ一度試してみてください!

コメント